短跑是一项速度与爆发力并重的运动项目,其训练不仅依赖于跑步技巧,还需要系统的基础动作训练。对于短跑运动员来说,动作的标准化和技巧的不断提升至关重要。本文将从四个方面对短跑基础训练的动作要领与技巧提升进行详细解析,帮助运动员在训练中更加高效地提升运动表现。这四个方面包括:起跑技术、步频与步幅的优化、跑步姿势与身体控制的要求,以及力量与柔韧性的提升。通过分析这四个关键要素,本文旨在为广大短跑爱好者提供科学、实用的训练方法。

1、起跑技术的提升

起跑是短跑中最关键的部分之一,决定了运动员的初始速度与爆发力。一个标准的起跑动作要求运动员能够在发令枪响后,迅速而有力地推动身体,完成快速起步。首先,运动员的起跑姿势至关重要。在起跑前,双手应放置在起跑线两侧,脚尖与前膝微微指向跑道的前方。上身需要保持一定的前倾角度,以便通过地面的推力实现更快的加速。

其次,运动员的起跑反应时间是关键。在发令枪响的瞬间,运动员需要迅速协调全身的肌肉群,特别是腿部的爆发力,快速推动身体。为了减少反应时间,运动员应进行专门的反应训练,如起跑模拟练习和反应训练器材的使用。

此外,起跑后的第一步至关重要。第一步的长度与角度直接影响到后续的步伐与速度。运动员应该通过不断的练习来保证起跑后的第一步力道足够大、方向准确,从而为后续的加速阶段奠定基础。

2、步频与步幅的优化

在短跑过程中,步频和步幅是决定运动员速度的两个重要因素。步频是指每分钟的步伐数量,而步幅是指每一步的跨越距离。对于短跑运动员而言,步频和步幅必须找到一个合理的平衡点,才能在最短时间内完成最远距离。

优化步频的关键在于提高步伐的频率。运动员应通过持续的练习,提升步伐的敏捷度与灵活性。短跑训练中,反复进行快速跑步训练与踩点训练,有助于提高步频。特别是在短跑的加速阶段,运动员应该保持较高的步频,以避免速度的过早下降。

步幅的优化则依赖于腿部肌肉的力量与弹性。通过力量训练与柔韧性训练,运动员能够在跑步过程中实现更长的步幅,提升整体速度。在保证步幅合理的同时,步伐的稳定性与平衡性也不能忽视。运动员需要学会通过合理的摆臂与全身协调,维持跑步中的平衡,避免步幅过大而失去控制。

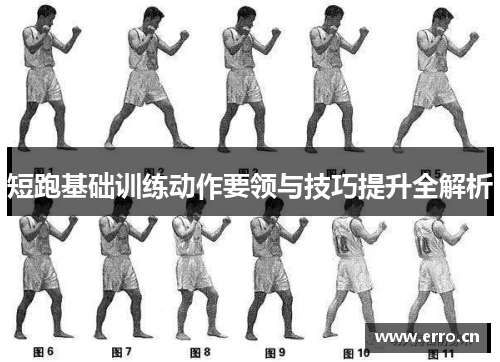

3、跑步姿势与身体控制的要求

在短跑过程中,运动员的跑步姿势对效率与速度有着直接影响。标准的短跑姿势应该尽量减少身体的能量浪费,并保持良好的稳定性与协调性。首先,运动员的身体应保持略微前倾的姿势,重心要集中在身体的前面,这样才能最大程度地将力量转化为向前的推进力。

在跑步过程中,头部应该保持自然放松,目视前方,避免过度仰头或低头。手臂的摆动也是跑步姿势中的关键元素。手臂摆动应与步伐协调,肘部保持90度角,前臂与上臂的摆动角度要一致。正确的手臂摆动能够帮助运动员维持跑步中的平衡,减少身体的侧倾,从而有效提升跑步效率。

此外,核心肌群的控制对短跑姿势也有很大影响。运动员需要保持核心的稳定性,避免在跑步中出现过多的摆动,尤其是腰部的过度晃动。通过加强核心力量训练,运动员能够保持稳定的跑步姿势,提高跑步时的动力传导效率。

4、力量与柔韧性的提升

力量训练是短跑运动员不可忽视的部分。强大的腿部力量能够帮助运动员在起跑时实现爆发力,同时在奔跑过程中提供持续的推进力。针对短跑运动员,力量训练的重点应放在腿部肌肉群的培养,尤其是大腿前侧的股四头肌和臀部的臀大肌。通过深蹲、硬拉等训练动作,运动员能够增强下肢的力量和爆发力。

同时,柔韧性的提升同样关键。短跑运动员的柔韧性不仅能帮助提高步幅,还能减少运动中的伤病风险。腿部的柔韧性训练可以通过拉伸和瑜伽等方式进行,尤其是大腿后侧的股二头肌、髋部的灵活性,都是提高跑步效率的重要因素。

综合力量与柔韧性的训练,可以使短跑运动员在爆发力与灵活性之间找到最佳的平衡,从而在赛道上获得更高的速度与更好的耐力。

总结:

通过对短跑基础训练的动作要领与技巧提升的全面分析,可以发现,起跑技术、步频与步幅的优化、跑步姿势的调整以及力量与柔韧性的提升,都是影响短跑成绩的关键因素。运动员在训练中应注重各个方面的协调与提升,才能在激烈的竞争中脱颖而出。

MK体育总的来说,短跑训练不仅仅依赖于单一的技术或体能训练,而是需要综合性、多角度的提升。只有将基础动作训练与技巧的提高有机结合,运动员才能最大限度地发挥自己的潜力,达到最佳的竞技水平。

发表评论